【一章・『論考』の背景となる着想】

20世紀前半においては、現象を科学的に考える発想の源泉としても考えらたウィトゲンシュタインの『論考』。現在までも評価は変化していますが、まずはその『論考』の着想の背景となったウィトゲンシュタインの歴史を語ります。

■➀論理分析の流れとラッセル■

イギリスのマンチェスター大学で機械工学(航空工学などでジャイロエンジンによる飛行などを研究)を学んでいたウィトゲンシュタインは、機械工学と不可分である数学への関心からラッセルの『数学原理』などを読んで数学基礎論に興味を持つようになりました。

当時は、ゲオルク・カントール(1845-1918)などによって数学の神秘性が打破され、相対性理論や量子論、心理的に結びつく生理学の発見(条件反射など)の登場により今まで前提としてきた空間や時間および認識などを問い直す流れが起こり、ゴットロープ・フレーゲ(1848~1925)の「論理分析の哲学」により数学的論理構成によって言語を問い直すことで認識に関する哲学が問い直されている状況でした。

そして、そのフレーゲの業績を1902年にラッセルが注目する事(「ラッセルのパラドックス」)で「論理分析の哲学」が哲学界で注目を浴びていました。

「論理分析」においては、日常言語によって隠れてしまっている世界の記述の構造を改めて言語の方法を見出すことを方法としていました。そのため、「命題」が現実世界とどのように対応しているか(「像の理論」)という事も関心を持たれ、1905年にはラッセルは『表示について』という著作で存在しない対象を示す言葉の仮説を述べ(「記述理論」)、それも注目を浴びています。さらには1910年からは『プリピキア・マテマティカ』という著作をホワイトヘッドと共に書き、哲学と数学と論理学においてアリストテレス以来もっとも重要で独創的な仕事の一つとして数えられる著作として評価されたりもしているようです。

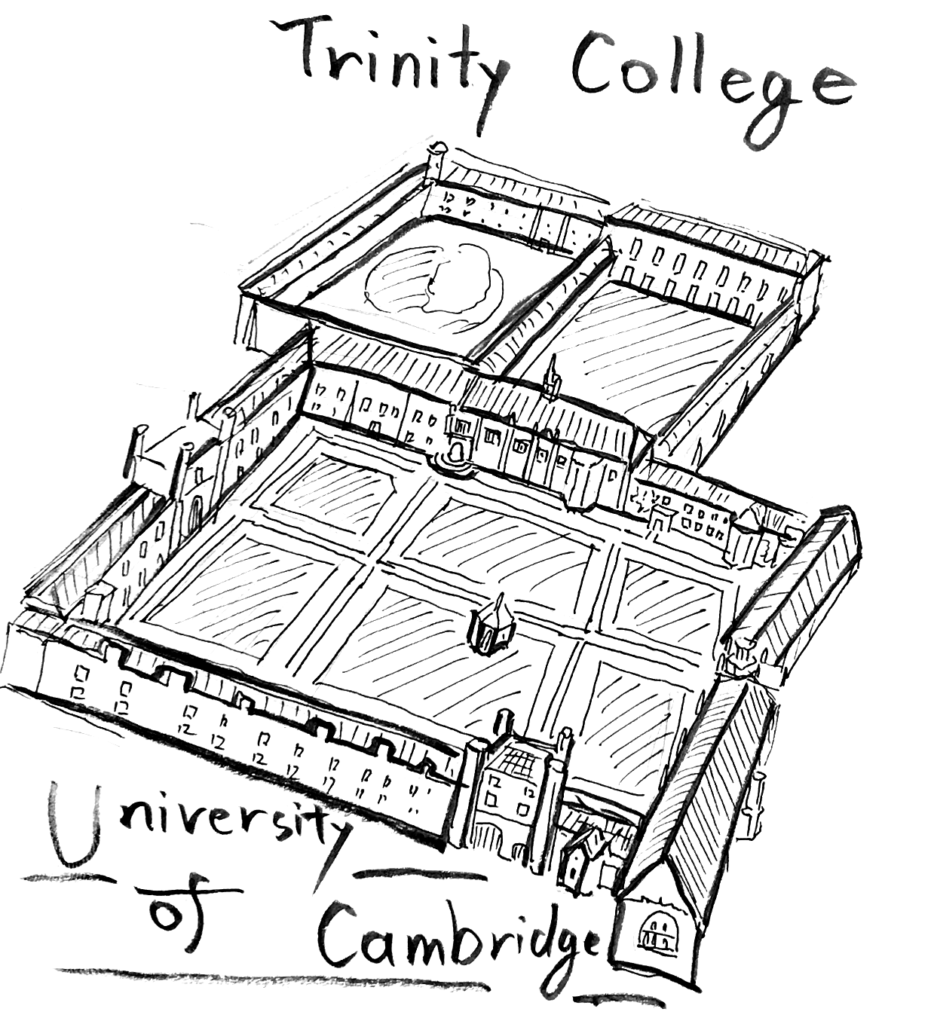

そんな中、ウィトゲンシュタインはますはこのフレーゲのもとで短期間学び、フレーゲから紹介を受けて1911年秋ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで教鞭を執るラッセルのもとを訪ねたと言われています。

■②トリニティ・カレッジとケインズ■

その後、1912年にはトリニティ・カレッジの入学が認められて、ラッセルやラッセルの友人(学生時代以来の友人)でもあったムーアのもとで論理の基礎に関する研究を始めたようです。

そのトリニティ・カレッジには「ケンブリッジ使徒会」というグループで集まりがあり、ウィトゲンシュタインは参加し、その運営に関わっていたメイナード・ケインズをラッセルが紹介してウィトゲンシュタインとケインズは知り合います。

ケインズは、ウィトゲンシュタインがトリニティ・カレッジで他にも参加する「モラル・サイエンス」という集まりの運営にも関わっていたり、抜群の勢力と資産をもった管理者兼実業家で、多くの運営や人の援助をする傾向のある人間でした。それは父は大学の学籍担当の事務長であったことなども影響するのでしょう。

ケインズの父は『形式論理』がという著作を書いておりやはり「論理分析」に関わるテーマを扱っており、また「ケンブリッジ使徒会」は1910年から出版されていたラッセルの『プリピキア・マティマティカ』を基本的な業績として新しい時代を画するものと目されていた集まりのようであり、ケインズも論理分析と数学について関心が高かったと考えまれます(そのため「確率論」や「マクロ経済」の業績に繋がっていくのだと考えられます)。

そして、そのような雰囲気の中にいたウィトゲンシュタインは、ラッセルのそれと同じく論的解釈のイメージする通りの論理学の研究でした。ただし、彼はそのかなり早い時期からラッセルに反対して、自分は経験的な真理を解き明かそうとしているのではないと考えていたようです。※5

■③ラッセルとの分化■

ラッセルとの分化として、1913年の『論理に関するノートNote on logic』にて「現実の側で命題に対応するものが何であるかは、命題が真であるか否かに依存している。しかし、命題はその真偽をしらずとも、理解され得るようなものでなければならない」と素朴理論に疑問を持ったことあたりから始まることを読み取れるようです。

素朴理論とは、「命題は現実の世界を写し取ったものである」という考え方のもので、「では存在しないしないものを示した命題は命題自体を理解できないのか」という着眼点から疑問を持ったということのようです(但しこの疑問はラッセルの「記述理論」にもあるとも考えられます)。

さらにはその『論理に関するノート』には「真理条件的意味論Truth conditional semantics」は肯定的事実と否定事実が存在するという意味で「このバラは赤くない」という命題が真のとき、この命題は否定的事実を指示するといことを書かれています。また命題が理解されるときにわれわれが知っていることは、もしそれが真であれば実情がどうであるか、そしてもしそれが偽であれば何が実情であるかということであるということも書いています。※5

その傾向は1月のウィトゲンシュタインからラッセル宛の手紙にて、言語論的に転換していることから、自然言語にたいする存在論上の信頼感と認識論上の不信感を合わせもっていたことによっても読み取れるようです。

ウィトゲンシュタインにおいて、思想への実在論的なコミットメントから自由なままで世界への通路を確保してくれるものとして「像理論」を考え始めていたようです。※6

そしてその考えは、1914年ラッセルが「論理定項」と呼ばれる表現に対応して、素朴理論N1「名a→対象a」に即したアプローチによって、何らかの「論理的対象」が存在するはずだと考え、さらにこの論理的対象なるものを何らかの仕方で経験していることが、われわれがそれを含む命題を理解するために必要であると考えたことに反対したことから、早い時期から「論理定項は存在しない」という基本方針での論理学研究に繋がるようです。※5

【二章・『論考』と第一次世界大戦】

ウィトゲンシュタインの『論考』は、第一次世界大戦の東部戦線の中でカタチとなっていきました。

■➀ウィトゲンシュタインの仕事■

ウィトゲンシュタインは、1914年8月7日に第一次世界大戦に出征しました。

彼は戦時中も仕事(熟考と、そして多分紙切れに何かを書きつけること)を続けようとしました。哲学的思索が戦場における精神的支えとなっていた(支えになっていたかは異論もありますが、彼の言う「仕事」を続けたのは事実のようです)ともいえ、内面の状態がよければウィトゲンシュタインは仕事ができて、心の平安が得られないときは仕事ができなかったようです。

このときの仕事の結果として残っているのが、『草稿1914~1916』と『日記』(1914.8.9-6.22,間が空き1916.3.29~8.19)です。

■②ガリチア戦線での思索■

1914年、8月18日探照灯係としてゴルチナ号に配置されました。22日の日記では自分の論理的な課題が「語られ得る」のではなく、せいぜいたとえば変更などを用いて「示され得る」だけであることを自覚しつつあるようようです。「真理」であるような認識論や言語理論を表現する(「語る」)という論理的解釈の立場を放棄しつつあると見るべきのようです。

また真理条件条件的意味論も却下しています。※5

1914年9月下旬、ガリチア戦線総退却のときに「どうして写像が可能なのかというと、言語側と世界の側との双方に、「論理形式」(「現実の形式」「写像の形式」)というものが共通して存在しているからである。」と書いています(1914年の9/20.9/27.9/29頃の『草稿』から)。

また9月27日「命題がその意義を表現できるのは、ただ、命題がその意義の論理的写像であることによるのだ!」「命題において、世界は実験的に構成される」と言っています。

1914年10月24.29.31日の哲学的職務を軍事状況になぞらえていると解釈できる面もあるようです。

11月冬営中に命題が対応づけられる領域は、ただ生じている事実からなる現実の世界に限定されるのではなく、現実の世界には生じていない事実も含めた「可能性」の領域であると考えられるようです。※5

11月15日には「否定の神秘」と題して“¬P”の意義が(q)、(r)、(s)…と不釣り合いに豊かすぎることを指摘しています。※5

1915年1月22日、昨年からクラウカで冬営しており12月9日から守備隊作業「自動車・大砲」支隊に着任していた頃、存在論的関心を抱きます。※5

またこの年頃から自分の仕事がたとえア・プリオリな論理学の理論としてでも「語り得るもの」ではないことを自覚し始め、今までの成果も含めて自分の仕事を超越論的解釈の注目するような言語と世界に関する超越論的な真理の解明と「示し」であると捉えなおしています、※5

■③『論考』への結実■

1915年10月22日のゴルリッツ突破戦(弾幕射撃後あたり)に書かれた『論考』の最初のカタチのモノがあったとマクギネス(『論考』英訳者)が存在を指摘しています。1915年10月22日のラッセル宛の手紙に由来しているようです。

命題6.13の「論理は超越論的である」というテーゼで恐らく閉じられているものであり、結論である7を含んでいません。

これが後に1919年10月11日のフッカー宛の「私が書かなかった部分」にあたるとも解釈されることもあります。※4

1916年6月11日『論考』の命題6.4このあたりで、論調ががらりと変わりるのと、この時期で『草稿』と『日記』の論調が変わるのは照応しています。具体的にはロシアの最後の反撃ともブルシーロフ攻勢(1915年6月~9月のロシア側のドイツの「浸透戦術」などから考案した攻勢)を経験したためとも言われます。1916年6月11日(7月11日という説も)の日記と対応していて、この日から日記の「右」の部分でも、論理的な事柄と並行して人生・神・宗教・倫理・意志・主体・自我・自殺を書くようになります。※2

1916年7月6日および7日に基本的枠組みが確立されました。

1916年7月16日、ブルシーロフ攻勢頃までに、オーストリア軍はロシア軍の追跡によって、カルパチア山脈のブコヴィナあたりまで押し戻されていました。そのときウィトゲンシュタインは自己を見失い、本態的な動物になり、ただいきようとしているだけで宗教・倫理・道徳・救済などと無関係な状態に陥ったのは、おそらく生涯で初めてと思われます。

人間にとって神・宗教・倫理・道徳・救済といったものがどれほど重要なものかを認識/再認識したに違いないようです。※2

7月24日には「世界と生は一つである」と語っています(『草稿』)。

8月2日には「私の仕事は論理学の基礎から世界の本質にまで広がってきている」と語っています(『草稿』)。

この二つは、世界はたんに「事実的」なものから成立するのではなく、「世界と、人生・神・宗教・倫理・意志などとの関連も、これまでよりもいっそう真剣に考えなければならない」という想いに傾いたに違いないと解釈できます。※2

この1916年夏ごろから自分の仕事が、論理や存在論、形而上学だけでなく、倫理的解釈の強調する「主体」や「倫理」の問題にまで広がった、と示しているようです。※5

1918年『論考』は7~8月のイタリア戦線中の長い休暇に完成しました。

「私は1918年の8月にこの本を完成し、二か月後に捕虜になりました」という文が1919年3月13日のラッセル宛の手紙にあります。※2

■④出版までの変化■

1919年10月11日のフッカー宛の「2つの部分から構成」という証言から論理的なものと倫理的なもので構成を暗示。「私の書かなかった部分」という記述もあり、これが倫理的なものであるという解釈があります。この手紙を『純粋理性批判』と照応させて「信仰(道徳的信仰、つまり倫理的なもの)のための場所を獲得するために知を廃棄する(理論理性を限界づける)」(かっこ以外は『純粋理性批判』より)とも解釈できるようです。※4

1920年5月6日のラッセル宛から存在論的な部分を扱っていると考えられます。そしてカントの『純粋理性批判』の「一般形而上学―特殊形而上学」に影響を受け、そのカントは形而上学における「存在論―神学」というアリストテレスの構成に呼応しているため、結果的にウィトゲンシュタインはアリストテレス以降の存在論の系譜ともいわれるようです。※4

1921年の秋、『自然哲学年報』(第14巻第3・4号)に掲載されます。

1922年11月に一冊の書物になります。

【三章・出版以後の評価】

ウィトゲンシュタインの『論考』は、ウィトゲンシュタイン自身も書き進めながら立場が変わり、時代の思惑や、ウィトゲンシュタインの資料の発見により評価が変わっていっています。

■➀論理実証主義■

1929年『倫理講和』においては、倫理は生の究極的意味、絶対的な善、絶対的に価値あるものについて何かを語ろうとする欲求から生じるが、それはまさに世界を超えること、つまり有意味な言語を超えることと述べているのがトマス『神学大全』との照応になるようです。※4

しかし基本的には、ウィトゲンシュタインの『論考』により論理実証主義を生み出しました。

フレーゲとラッセルによる言語論的転回―哲学問題はすべて言語の問題へと還元され、言語哲学(分析哲学)が第一哲学の一位置を占めます。そして古い哲学は言語の論理を誤解した事から生まれた形而上にすぎないと考えられました。※4

■②ウィトゲンシュタインの資料の発見と潮流の変化■

1965年9月ウィーンにてフォン・ライトが『原論考』(Prototractatus)を発見します。これは『論考』と基本的な内容がほぼ同じで、1915年10月あたりの『原―原論考』に命題7を入れるという形で構想が新たにされたと解釈されています。※4

1967年P.Engelman『Letters from Ludwing Wottgemstein With a Memoir』

「ウィトゲンシュタインに重要であったのが哲学であって、論理学でなかったということを認識しないかぎり、我々はウィトゲンシュタインを理解しないことになる。論理学はたまたま彼の世界像を完成するための唯一の適切な道具にすぎなかった」※4

1973年『ウィトゲンシュタインのウィーン』の第六章「『論考』再考―倫理の証文」トゥールミンとジャニクによって命題「6.4」以降の扱いをめぐって議論が始まりました。※2

1982年『秘密の日記』が公刊されます。

1993年「コーダー文書」という複数の遺稿が発見され『哲学宗教日記』なども含むようです。

【四章・論理分析の哲学への歴史】

数学の諸原理からピタゴラス主義を除去し、人間的知識の演繹的部分対する関心と経験論とを結びつけようと努力する哲学派のことを「論理分析の哲学」と呼ぶようです。

直接的な影響を及ぼした人として、フレーゲがいます。そして、ラッセルから相対性理論など、断片的に、、、「論理分析の哲学」への歴史を語っていきます。

■➀フレーゲの遺産■

ウィトゲンシュタインは、もともとはラッセルやフレーゲの影響化にありました。

フレーゲには以下の2つの特徴があります。

➀「言論的転回」で、それまでの認識論上の探究に代えて言語論上の探究をおこなうことによって哲学上の問題に答えようとすることだと大まかに規定した考え方です。

もう一つは②自然言語への両義的な態度と思想の存在論で、(ラッセルのパラドックスなどを経て)解明を行うには自然言語が有用であり、じっさいの体系構成をおこなうには種々の観点からして概念記法が有用であるとした考え方です。

思想は命題によって表現されるようです。したがってわれわれは、命題を理解することをつうじて、その意義としての思想を把握する事になるようです。※6

1879年に最初の著作『概念記法』を出版します。さらに1884年には「数」の定義を発表した『算術の基本法則』を出版します。

1892年フレーゲ著の『意義と意味について』で、「意味Bedeutung」とはその言語表現が指示している対象で、「意義Sinn」とはその表現でその言語の使用者が把握している認知的内容であるとして「思想」と同一視したようです。※5

『論考』のウィトゲンシュタインは、名にはその指示対象である「意味」のみを認め、命題については「意義」のみを認めるという点でフレーゲとは袂を分かつが、命題におけるわれわれの理解すべきこととして命題の意義を「思考Gedanke」と同一視する点でフレーゲと軌を一にしているようです。※5

『論考』において「思考」とは、われわれが言語を使うときに思い浮かべている認知的内容でありながら、その人が誰であるかやその人の精神状態(陰影や色合い)などには無関係に真偽になるものなのであるようです。※5

その後、1902年にラッセルからフレーゲにいわゆる「ラッセルのパラドックス」を知らせる手紙が届きました(Wikipedia「フレーゲ」)。ラッセル曰くその後1903年に書けて、「わたしが彼に注意を向けるまで、彼はまったくその業績を認められていなかった」と語っています。

そしてフレーゲの業績から結論されたことは、算術そして一般に純粋数学は、演繹論理の延長以外の何物でもない、ということであったようです。この結論は、算術的な命題が「総合的」であり、時間への関連を含意している、というカントの説が誤りであることを証明しているとも考えられるようです。

■②ラッセルの記述理論(Theory of Description)■

そのごフレーゲを注目したラッセルが、論理分析の哲学の歴史を進めていきます。

有名なのが「記述理論」です。

指示対象が存在しない語句を解釈する際に、フレーゲのようにそのような語句を含んだ分を無意味としたり、それら非存在者の指示対象としてなんらかの概念の「存在」を仮定することなしに、解釈を可能とするためラッセルが発見した手法であるようです。

1905年『表示について』で発表したようです(Wikipedia「ラッセル」より)。

虚構名を含む命題全体は束縛変更xを含む命題に分析すればよいようです。ウィトゲンシュタインはNLp.99で継承し、「虚構名を含む命題に関してだけでなく、あらゆる複合物に関する命題一般に対してくり返し適用可能で…もはや分解不可能な要素的対象を意味する名だけを含む多くの基本的な命題だけに還元される。…「要素命題」と呼ぶ」と語っています。※5

この問題は日常的な文の表面的な形式は異なった状況でそれぞれほんとうに語られていることのあいだの違いを覆い隠してしまう事があるとも捉えています。

The present King of France is wise.

という問題を19世紀の哲学者アレクシウス・マイノングの「思考は志向性をもっている」などの考えから発展させたもののでもあるようです。※9

1911年『直知による知識と記述による知識』によると、「要素命題を構成している名は、それ自身もはや分解不可能である以上、さらに要素的な対象を含む命題から記述によって理解されることはないはずである。そこで、その名は、それ以上分解不可能な対象を端的に意味しており、その対象に直接に対応づけられることで、その名の意味が理解されると考えるしかない。」とのことです。ラッセルは「直知の対象」をわれわれの感覚器官を通して与えられる情報「センスデータ」であると考えていたようです。因みに『論考』においては明らかにされてはいないと書かれているようです。※5

またその前後に、ラッセルはホワイトヘッドと共同執筆で『プリンキピア・マテマティカ』を出版します。哲学と数学と論理学においてアリストテレス以来もっとも重要で独創的な仕事の一つとして数えられる著作として評価されたりもしているようです(Wikipedia「プリピキア・マティマティカ」)。純粋数学を論理学から展開することを述べています。

哲学の多くの部分は、文章構成法(Syntax)と呼んでいいようなあるものに、還元することができるとも語っています。伝統的な諸問題に対する哲学的文章構成法の効用が、きわめて大であるようです。

、、、因みにこのような流れの時にウィトゲンシュタインはラッセルのいるトリニティ・カレッジで学び始めます。

そんな中で「記述理論」(叙述理論とも)を捉えたとも考えれるようです。

1919年の『数学的哲学序論』でも提案しており、「存在」ということは叙述に対してのみ主張し得ると語っています。

、、、これらの論理分析の哲学の結果の一つとして、数学はピタゴラスやプラトン以来占めていた崇高な地位から退けられ、数学に派生していたところの、経験論に反対する無遠慮な態度がうち壊されることになったようです。

確かに数学的知識は、経験からの機能によって獲得する事はできないようです。しかし数学的知識は、世界に関する先天的な知識でもないようです。実際のところそれは、ただ単にコトバの上だけの知識にすぎないようです。

さてこのように発展している論理分析の哲学ですが、それが成立するには「純粋数学」「相対性理論」「量子論」などの影響があります。※7

■③純粋数学■

ヴァイアーシュトラウス(K.T.Weierstrass 1815-1897、ベルリン大学、数学解析の基礎の確立者)は19世紀半ば過ぎに微分積分学を無限小なしに確立する方法を証明し、そのことによって微積分学を論理的に確乎たるものとしたようです。

更にゲオルク、カントール(Georg Cantor 1845-1918)は連続と無限数の理論を展開したようです。連続に厳密な意味を与え、自分の定義した連続という概念は、数学者や物理学者が必要とする概念であることを示したようです。

「無限」集合というものを、その集合全体が含むのと同数の項を含む諸部分を持つ集合である、と定義したようです。その理論によって、以前は神秘主義や混乱にゆだねられていた全分野を厳密な論理の領域に引き入れたようです。

■④相対性理論■

哲学的重要性としての「相対性理論」は「物質」とは、世界の究局的な材料を構成する部分ではなくて、さまざまな出来事をいわば束ねる便宜的な一つのやり方にすぎないのであるようです。空間と時間とが空間・時間によって置き換えられたことであるようです。

常識によれば、事物(物質)はある時間の間だけ存在をつづけ、また空間の中を運動するものであると考えるようです。アインシュタインは、粒子を出来事でもって置き換えてしまったようです。

出来事は、互いに「間隔(interval)」と呼ばれる関係をもちあっているのであり、その「間隔」はさまざまなやり方で、時間要素と空間要素とに分析できるというのだったようです。

このことから、粒子ではなく出来事が、物理学の「素材」でなければならない、という結論が出てくるように思われるようです。※7

「相対性理論」は時空や物質が一定で不変ではないと考え、物事が一定であるということのほうが特殊(四次元の世界)と考えました。

それは「相対性理論」が書かれた当時光の謎とニュートン力学の矛盾することが話題になった事が影響しているようです。

ニュートン力学は基本的に観測者を基点として運動を算出しています。そのため観測者の変化の分も考慮すると軌道の計算が合わないということのようです。

一方、マクスウェルによって電磁場の方程式が見出されていたがそちらは矛盾しないようです。

ではなぜ、物質と電磁場の違いが現れるのかの根幹は、物理に基準が存在していない事が関係するようです。

そこで「光」を基準にして、「光」性質を仮定すると、「光は粒であり波である」「光の速度は、他の一切の影響を受けない」「光は質量がない」「光速(約30万km/秒)は最速である」と定めます。

すると相対的なのは時間(個々にさまざまな早さで流れるもの)であり、遠くの事象はその像が観測者のもとに届くのに光速分、差分があるといえるようです(特に天体においては顕著のようです)。

動いているモノ(A)の中で観測する動きと、違う動いているモノ(B)の中で観測する動きは違うと考えます。(A)にとって上下・左右運動でも(B)からは軌道の長さや速さが違うように感じます。

質量も「速度=力(作用)/質量」で速度が光が上限なら高速なら力を高めつづけても質量が増え続け、相対的になると考えられるようです。

そして光速に達したところで時間は止まり長さは消失するようです。

E=mc2(エネルギーは質量と高速度の二乗である)は物質やエネルギーは相反すると考えられていたが光速に至ることでその境がなくなるようです。ただそれは慣性運動時に限ら上での理論になります。

日ごろ私たちの活動は動き続けたり静止しつづけたりすることの方がまれである上、わたしたちは常に重力の力を受けていると考える方が自然です。

そのため1905年の特殊相対理論(慣性運動上に限られた理論)から一般相対性理論(日常でも対応できる理論)へ変化を遂げます。

1907年にアインシュタインがひらめいたのは、地球の重力に向かって加速運動した場合、その場にとどまろうとする慣性によって物質の重さは0となるという考えのようです。

そこから仮説として、加速運動に完成と重力は本質的に同じ力であると考えたようです。

そして空間に惑星が入り込むと、惑星の周囲に歪みが生じる、、、この歪みこそが重力の小隊と考え、衛星は歪みのふちにそって運動すると考えたようです。

重力場を算出する式として「時空のゆがみ=物質がもっているエネルギー」と考えたようです。それは1919年日食のときに太陽のそばの光の屈折が観測されて理論の正しさが証明されたようです。

、、、このように「相対性理論」はこれまでの絶対空間論をひっくり返すほどのインパクトがありました。※8

■⑤量子論■

「量子論」の哲学的ン重要性は、量子論が物理的現象を不連続であり得るものとみなす点にあるようです。伝統的な空間論や時間論からの脱却を、相対性理論の場合よりもなお徹底的に要求するようです。

■⑥心理学(生理学)■

観念連合に代置されるにいたった条件反射は、明白により多くの生理学的なものであるようです。このように両極端から、物理学と心理学とは互いに近いづいてきたのであり、ウィリアム・ジェイムズの「意識」批判が示唆する(ウィリアム・ジェイムズが影響を受けたエマソンをウィトゲンシュタインは第一次世界大戦中に読んでいます)「中性的一元論」という教説は、ますます可能なものとなっているようです。

若干の独特な出来事が、物質的な一群にのみ属する、ということは多くの人が承認するであろうが、他のさまざまな出来事は両方の種類の群に属するのであり、したがって心的であると同時に物質的なのであるようです。

これは世界の構造に関するわれわれの考え方を非常に単純化するものであるようです。

心と物質との区別は、長らくの間、妥当な根拠を持つように見えはしたが、その区別は宗教から哲学に流入したものであったようです。

「知覚」と呼び得るなんらかのものが存在するとすれば、それはある程度まで知覚される対象の及ぼす結果でなければならないし、また「知覚」が対象に関する知識の源泉でなければならないとすれば、「知覚」は多かれ少なかれその対象に似たものであることが必要となるようです。

これらは次余の世界から多少とも独立した因果的連鎖が存在するとした場合にのみ、満たすことができるようです。

そのため物理的世界に関するわれわれの知識は、抽象的で数学的なものであるにすぎないと考えることができるようです。

■⑦分析的経験論■

以上のような考えから「分析的経験論」を考えることができます。

「分析的経験論」は数学を取り入れ、また強力な論理的技術を発展させているとも考えられ、さらに問題を一度に考究することができるとも考えられます。

哲学は、その全歴史を通じて、不調和に折衷された2つの部分から成ってきたとも考えられます。一つは世界の性質に関する理論で、もう一つは最善の生き方に関する倫理的あるいは政治的な教説が存在していることです。

そしてこの二つを充分な明晰さで分離しなかったことが、これまでの多くの混乱の源泉と考えられます。

プラトン以降、大部分の哲学者たちは、不死性とか神の存在に関する「証明」を考えだすことをみずからの務めの一部とみなしてきたのであるようです。自分たちの証明を妥当なものに見せるために、彼等は論理を曲げ、数学を神秘化し、根深い偏見を天与の直観であるかに装わねばならなかったといえるようです。

真の哲学者は、あらゆる種類の先入見を検討する用意を持つものなのです。

その信念は善なる行動を助長するものである、といったことを仮定する場合には、その哲学者哲学的思索の範囲をあまりに限定し、哲学を些末的なものとしてしまっているようです。

■⑧論理分析を哲学の主要な務めとする哲学者■

では論理分析を哲学の主要な務めとする哲学者は人類にとって深刻な重要性を持つ多くの問題に対して、人間の知性が決定的な解答を見出し得ないでいることを率直に告白するようです。科学や知性から隠された心理を発見し得るというなんらか「より高次の」認識方法が存在する、ということを信じないようです。

ただし、断念する代わりに➀形而上学の霧によってぼかされていた多くの問題が解決し得ると考えるようです。そして②哲学者の気質といったものをぜんぜん導入しない客観的な方法の発見にいたるようです。③心理に向かって逐次近似を進めてゆける方法が、見出された近似過程においては、それぞれ新しい段階は、それ以前の段階の排斥によってではなく、その改善によってもたらせるようです。それは対立する態度の渦中にあって、統一をもたらそうとするようです。

人間にとって可能な限り非個人的で、また地方的、気質的な偏見を可能な限り取り去った観察や推論というものに基礎づけるようです。※8

■⑨ウィトゲンシュタインの方法■

それを踏まえウィトゲンシュタインは、哲学者たちは言語を誤解した結果、そこから生じた幻の問題と取り組んでいるのだと考えるようです。

基礎となる考えは言語に隠れた論理があると考えるようです。

そして(語りえないことがらについては)「語る」のではなく「示す」ことのみができるとし、言語の限界の内側から、重要なことがらを示すようです。※9

■参考文献■

※2…『ウィトゲンシュタイン『秘密の日記』』ウィトゲンシュタイン、(解説)星川啓慈2016.4.29春秋社、

※3…『ウィトゲンシュタイン評伝』ブライアン・マクギネス(訳)藤本隆志、1994年11月25日

※4…『形而上学者ウィトゲンシュタイン』細川亮一2002.1.30筑摩書房

※5…『ウィトゲンシュタインの「はしご」』吉田寛、ナカニシヤ出版、2009.3.31

※6…『ウィトゲンシュタインにおける言語・論理・世界』野村恭史・2006.12.20ナカニシヤ出版

※…Wikipedia「ウィトゲンシュタイン」「プリピキア・マティマティカ」

※7…『西洋哲学史』バートランド・ラッセル(訳)市井三郎、1956.1.25、みすず書房

※8…『まんがで読破 相対性理論』2014.4.17イースト・プレス

※9…『ウィトゲンシュタイン』A.C.グレーリング(訳)岩坂彰・講談社選書メチエ1994.6.10